東京ドライビングサポート

メディア

お申込みから免許取得に関して、皆様から多く頂くご質問にお答え致します。

府中試験場で落ちる人の特徴5つ|逆に合格者はこうしていた!

「府中試験場って難しいって聞くけど、実際どんなところでみんな落ちてるの?」、「一発合格したいけど、何に気をつければいいかわからない…」そんな不安を感じて、ネットで情報を探している方も多いのではないでしょうか。そう思う方もいるかもしれません。

実は、府中運転免許試験場で不合格になる人には共通する「5つの落とし穴」があります。逆に、それらを事前に理解し、準備しておけば合格率をぐっと高めることが可能です。

この記事では、府中試験場で落ちる人にありがちな特徴と注意点を明らかにしながら、実際に合格した人たちがどのような対策をしていたのかを具体的にご紹介します。試験本番に向けて万全の準備をしたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

府中試験場で落ちる人がやりがちな5つの失敗

府中運転免許試験場での技能試験は、全国的にも難易度が高いとされ、多くの受験者が一度は不合格を経験すると言われています。ここでは、実際に不合格となった人たちの傾向から、よくある5つの失敗パターンを紹介します。これらを事前に知っておくことで、自分が同じミスをしないよう対策がとれるはずです。

安全確認のタイミングが遅い・不足している

もっとも多い失敗のひとつが、安全確認不足による減点です。運転中の安全確認は、試験官に「できている」と見える形で行うことが重要です。目視の動きが曖昧だったり、タイミングが遅れてしまうと、「確認していない」と判断されてしまいます。

特に多いのが、発進・右左折・進路変更時の確認不足です。安全確認は「目の動き+首の動き」でしっかりアピールする必要があり、単にミラーを見るだけでは不十分です。また、確認すべきタイミングを逃すと、安全そのものには問題がなくても減点対象になるため注意が必要です。

車両感覚がつかめておらずふらついてしまう

車幅感覚や前後の距離感をつかめていないことも、技能試験での大きな減点要因になります。特に、狭い道での右左折やS字・クランクといったセクションでのふらつきや脱輪は致命的です。

試験車両は教習所で使っていたものと異なることが多く、車両感覚をうまく合わせられないまま本番に臨むと、カーブの曲がり方や停止位置でミスをしやすくなります。減点だけで済めばまだ良いほうで、脱輪や接触となれば即時中止になる場合もあります。

試験官の指示を聞き逃してしまう

試験官の指示をしっかり聞いていない、あるいは聞き取れなかったことでミスにつながるケースも見受けられます。技能試験中は緊張してしまうため、集中力が散漫になりがちですが、指示を聞き逃してしまうと、本来しなくてよい操作をしてしまったり、逆方向に曲がってしまったりする原因になります。

特に「次の信号を左折してください」など、タイミングと場所が指定された指示では、ひとつの聞き間違いが試験結果に大きく影響します。不安な場合は「この交差点でよろしいですか?」など、落ち着いて確認することが許容されているので、聞き返す勇気も必要です。

合図(ウインカー)の出し忘れ・遅れがある

ウインカーの操作は、道路交通法に基づいてタイミングが明確に決まっています。進路変更の3秒前、右左折の30メートル手前といった基準に基づき操作する必要がありますが、実際の試験では「合図を出すタイミングが遅れた」「合図そのものを出し忘れた」という減点が非常に多く見られます。

これは普段の生活で自家用車に乗っていない人ほど起こりやすいミスです。体が覚えていない操作だからこそ、事前に繰り返し練習してタイミングを身につけることが不可欠です。

緊張しすぎて基本操作が雑になる

緊張により、普段なら間違えないような操作をミスしてしまうケースも多く見られます。たとえば、アクセルとブレーキの踏み間違い、シフトレバーの入れ忘れ、サイドブレーキの戻し忘れなど、致命的な失敗につながる可能性がある基本操作のミスです。

これらは「試験だから緊張してしまった」という理由だけでは済まされないものであり、どれも一発不合格になりうる内容です。緊張を和らげるためには、当日を想定した練習を重ねておくほか、心を落ち着ける呼吸法なども有効です。

逆に合格者が実践していた5つの対策とは?

前のセクションでは、府中試験場で落ちる人の共通点を紹介しました。ここではその逆に、合格した人たちが試験前にどのような準備や工夫をしていたのかを紹介します。実際の体験談や傾向から導き出された対策を知ることで、あなたの試験対策にも役立てることができます。

独学ではなく実技講習や模擬試験を受けていた

一発試験を受ける人の中には「自分で練習すれば大丈夫」と考える方もいますが、実際に合格した人の多くは、プロによる実技講習を受講しています。特に府中試験場のコースに近い環境で練習できるスクールやペーパードライバー講習を活用することで、試験本番を想定した実践的なトレーニングができます。

また、模擬試験を受けることで、自分がどこで減点されるのか、合格ラインに達しているのかを客観的に把握することができます。これにより、改善点が明確になり、自信にもつながります。

試験コースを事前にしっかり把握していた

府中試験場では複数の試験コースがあり、当日までどのコースになるかは分かりません。しかし、過去に出題されたコースのパターンには一定の傾向があります。合格者の多くは、試験コースの情報を事前に集めておき、それぞれの交差点や右左折ポイント、減速ゾーンなどを暗記して臨んでいます。

試験当日は緊張から判断力が鈍ることもあるため、「次に何が来るか」を予測できるだけでも、大きなアドバンテージになります。特に、右左折の際の進路変更や歩行者の確認タイミングなど、地形の特徴を把握しておくと安心です。

安全確認のルーティンを練習して身につけていた

安全確認は「どのタイミングで、どこを見るか」というルーティンにしておくと、試験当日に緊張しても自然に動作できます。合格者の多くは、自転車や歩行者がいなくても「必ず首を動かす」「確認していることが伝わるようにする」といった練習を重ねていました。

たとえば、発進時は「ミラー→目視→後方確認→合図→発進」、右折時は「ミラー→右後方→対向車→歩行者→曲がる」など、動作をパターン化することで、迷いなく対応できるようになります。このようなルーティンが体に染み込んでいれば、試験中も余裕を持って操作ができます。

落ち着いて試験官の指示を復唱して確認していた

合格者の共通点として、「試験官の指示を正しく聞き取り、復唱する」という対応も見逃せません。たとえば「次の交差点を右折してください」と言われたときに、「はい、次の交差点を右折ですね」と一度声に出して確認するだけで、ミスを防げるケースが多くあります。

これによって、試験官にも「この人は落ち着いていて、確認が丁寧だな」という好印象を与えることができます。たとえ聞き逃してしまった場合でも、「申し訳ありません、今の指示をもう一度お願いできますか?」と冷静に伝えられれば、大きな減点にはなりません。

ミスしても焦らず気持ちを切り替える練習をしていた

試験中に一度でもミスをすると、「もうダメかもしれない」と気持ちが崩れてしまいがちです。しかし、合格者の多くは「ミスをしても落ち着いてリカバリーすれば致命的な減点にはならない」と理解し、気持ちを切り替える訓練をしていました。

たとえば、ウインカーを出すのが遅れてしまった場合でも、冷静に補正動作を入れて「今のは失敗だけど、次を丁寧にやろう」と切り替えたことで合格につながったという声もあります。完璧でなくても、落ち着いて最後まで走り切ることが合否を分ける要因になるのです。

府中試験場の試験の流れと合格のための心構え

府中運転免許試験場で技能試験を受ける際には、事前の心構えと当日の流れを把握しておくことが非常に重要です。予測不能なミスを避けるためにも、何が起こるかを知っておくことで、気持ちの面でも大きな安心につながります。このセクションでは、当日の基本的な流れと、合格するために必要な姿勢を解説していきます。

府中試験場の受付から試験終了までの全体の流れ

府中試験場で技能試験を受けるには、まず朝一番の受付に間に合うように到着する必要があります。受付時間は通常午前8時30分〜9時30分までとなっており、遅れるとその日の受験ができない可能性があります。必要な書類(申請用紙、本人確認書類、写真など)を持参し、指定の窓口で手続きを済ませます。

その後、視力や聴力などの簡単な適性検査を受け、問題がなければ試験の説明を受けたあと、いよいよ技能試験へと進みます。試験車に乗る順番は当日その場で決まるため、待ち時間があることも想定しておきましょう。試験が終わった後は結果が発表され、合格者は次の手続きへ、不合格者は再試験の案内を受けることになります。

技能試験でチェックされる主なポイント

府中試験場での技能試験では、「安全確認」「標識の理解と対応」「車両操作の安定性」「合図のタイミング」などが重点的にチェックされます。これらはすべて点数化されており、減点が累積して一定基準を下回ると不合格となります。

特に重要なのは、安全確認の正確さと明確さです。ミラーだけで済ませず、しっかりと目視していることを試験官に見えるように示すことが求められます。また、狭い道やクランクでのハンドル操作、S字カーブでの内輪差への対応、信号や標識に対する反応の速さも評価対象となります。試験官の指示に落ち着いて対応できるかどうかも見られています。

合格するために必要な考え方・心の持ち方

技能試験に合格するために最も大切なのは、「完璧を目指す」よりも「減点を最小限に抑える」という考え方です。たとえ小さなミスがあっても、重大な違反や危険行為でなければ不合格にはなりません。大切なのは、ミスをしても引きずらず、最後まで丁寧な運転を続けることです。

また、緊張してしまうのは誰しも同じですが、呼吸を整える、試験官に敬意を持って接する、自分の運転に集中する、といった心の持ち方が落ち着いた試験態度につながります。試験は技術だけでなく精神面も大きく関わってくるものなので、焦らずに「いつも通り」を心がけることが成功への近道です。

当日までにやっておきたい準備リスト

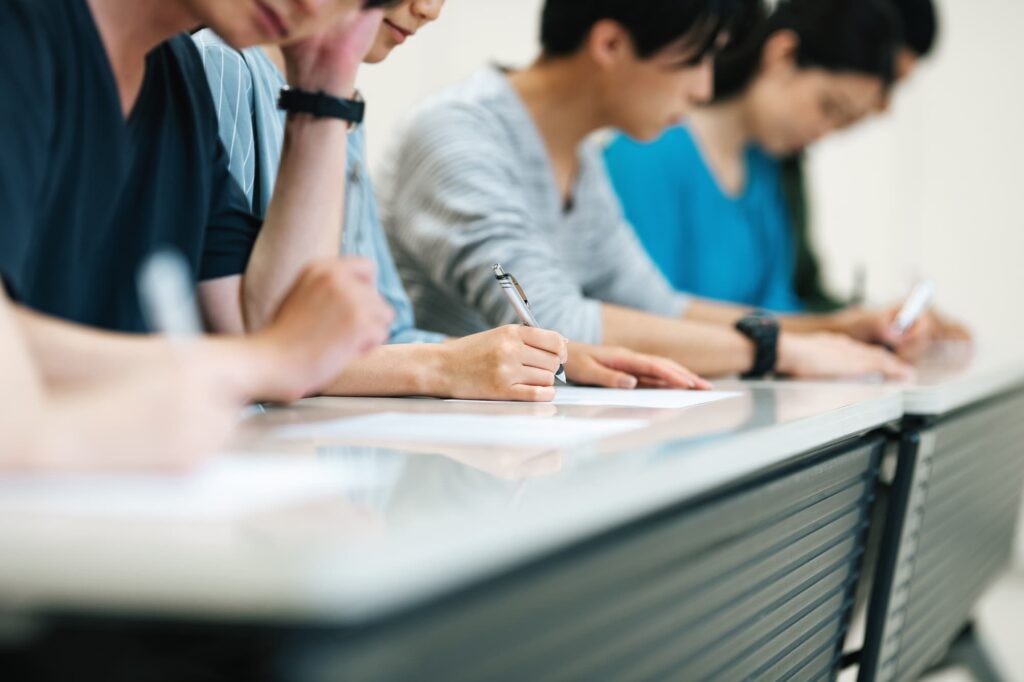

技能試験に合格するには、当日のパフォーマンスだけでなく、その日までにどれだけ準備ができているかがカギを握ります。このセクションでは、合格者の体験や試験場での実例を踏まえながら、万全の状態で試験に臨むための準備ポイントをまとめていきます。

当日の持ち物・身だしなみ・注意点

まず大前提として、当日に必要な書類や道具を忘れると、試験を受けることすらできません。必ず確認すべき持ち物は以下のとおりです。

- 受験票

- 本人確認書類

- 必要書類一式

- 印鑑(必要な場合)

- 眼鏡・コンタクト(視力条件がある場合)

- ボールペン

- 交通費

試験場によっては写真の持参が必要なケースもあるため、事前に公式サイトで案内をチェックしましょう。

服装についても注意が必要です。ヒールやサンダル、ブーツのような運転に適さない靴は試験当日には不適切とされ、試験を受けられないこともあります。スニーカーやぺたんこ靴など、しっかりブレーキとアクセル操作ができる靴を選びましょう。

試験当日の朝に意識したいこと

試験当日は緊張するのが当然ですが、合格者の多くが語るのは「いつもどおりを意識する」ことの大切さです。朝はなるべく早めに起き、余裕を持って試験場へ向かうようにします。直前に焦って勉強するよりも、リラックスして深呼吸し、心を落ち着けることの方が重要です。

また、電車遅延や道に迷うといった突発的なトラブルにも備えて、30分以上前には現地に着くつもりで出発しましょう。遅刻してしまうと、その日の試験が受けられないだけでなく、せっかくの準備が無駄になってしまいます。

前日までに確認しておくべきこと

試験前日は「早く寝る」だけでなく、メンタルと実務の両方の準備をしておくべきタイミングです。まずは必要な持ち物を前夜のうちにカバンにまとめ、当日忘れ物がないようにリストを確認します。コースの復習や注意点の整理もこの時点で軽く行いましょう。

同時に、心の準備もしておきます。「失敗しても大丈夫、減点を抑えればいい」「緊張しても焦らず落ち着いて操作する」といった前向きな自己暗示を行うことも効果的です。前夜の不安を和らげるために、軽くストレッチをしたり、温かいお風呂で身体を温めるなど、自分に合ったリラックス法を取り入れてください。

府中試験場での合格を目指すあなたへ|まとめ

府中運転免許試験場は、全国でも難関とされる試験会場のひとつですが、正しい準備と心構えがあれば、決して越えられない壁ではありません。これまでに紹介してきた「落ちる人の特徴」や「合格者の行動パターン」、さらには試験当日の流れや事前準備のポイントは、すべてあなたの合格率を高めるためのヒントとなります。

不合格を避けるためのチェックポイント再確認

本記事で紹介した失敗例に共通していたのは、「基本をおろそかにしてしまうこと」や「自分の課題を理解していなかったこと」でした。逆にいえば、基本操作、安全確認、試験官への対応、そして心の準備という4つを意識するだけで、合格への道が大きく開けます。

「自分もやりがちかもしれない」と思った点があれば、今すぐ修正することで、次の試験では確実にスコアを伸ばせるはずです。

合格のために意識すべきこと総まとめ

- 完璧を目指すより、ミスを減らす意識を持つ

- 安全確認や合図は「見せる」意識でしっかり行う

- 指示は聞き逃さず、確認しながら操作する

- コース情報や車両感覚を事前に把握しておく

- 焦りや不安を感じたら、一呼吸置いて心を整える

これらを本番で実践できれば、練習の成果を最大限に発揮することができ、合格への大きな一歩となります。

落ちても前向きに進むためのアドバイス

万が一、今回の試験で不合格になったとしても、落ち込む必要はありません。一発で合格する人より、2回目・3回目で合格する人の方が多数派です。むしろ不合格の経験は、次回の合格のために必要なステップと考えるべきです。

大切なのは、結果に一喜一憂するのではなく、「何ができて、何が足りなかったのか」をしっかり振り返ることです。今回の記事を参考にしながら、次の試験に向けた確かな準備を重ねてください。

府中試験場での合格は、努力次第で誰にでも手が届きます。あなたが自信を持って運転できる日が、一日でも早く訪れることを心から願っています。